Diskriminierung ist die konkrete Ungleichbehandlung und Benachteiligung von Menschen aufgrund von Vorurteilen und Kategorisierungen.

Diskriminierung als Handlungskomponente des Vorurteils

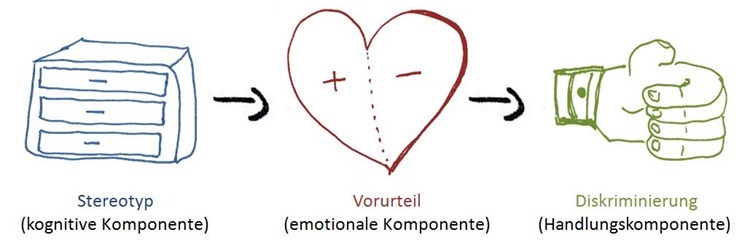

Generalisierte Überzeugungen und Meinungen nennen wir Stereotype. Vorurteile sind die darauf aufbauenden allgemeinen Bewertungen und gefühlsmäßigen Reaktionen, während die Diskriminierung dann die darauf folgenden konkreten Handlungen und Verhaltensweisen benennt. Die Stereotype sind im Bezug auf unsere Einstellungsbildung demnach die kognitive Komponente, die Vorurteile die emotionelle Komponente und die Diskriminierung ist die daraus folgende Handlungskomponente.

Zum Beispiel habe ich in meinem Kopf eine wilde Informationssammlung über „Hippies“. Je nach diesen Stereotypen, reagiere ich auf die Ankündigung, mein neuer Nachbar sei ein „Hippie“, mit positiven oder negativen Gefühlen. Von einer Diskriminierung könnte man dann sprechen, wenn ich ihn von Beginn an im Treppenhaus nicht Grüße, weil er in meinen Augen ein gefährlicher Chaot ist. Dieses Beispiel ist allerdings noch die harmloseste Form von Diskriminierung.

Täglich werden Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe öfter von der Polizei kontrolliert, werden muslimische Frauen wegen des Tragens eines Kopftuchs beschimpft, erhalten Menschen mit Migrationshintergrund schwerer einen Mietvertrag, bekommen Frauen in Deutschland weniger Lohn für die gleiche Arbeit als Männer, oder werden Schüler aus sozial schwachen Familien bei gleichen Leistungen weniger Empfehlungen für das Gymnasium ausgesprochen usw.

Ungleichbehandlung

Das Wort Diskriminierung stammt von dem aus dem lateinischen Verb discriminare und bedeutet „trennen, absondern, abgrenzen, unterscheiden, eine Unterscheidung treffen“. Diskriminierungen sind also grob übersetzt Ungleichbehandlungen. Seit dem frühen 20. Jahrhundert bedeutet es mit negativer Bewertung „jemanden herabsetzen, benachteiligen, zurücksetzen“.

Diskriminierung liegt vor, wenn einzelnen oder Gruppen von Menschen die Gleichheit der Behandlung vorenthalten wird, die Sie wünschen.

Gordon W. Allport

Die Betroffenen definieren damit was als diskriminierend empfunden wird. Die Wirkung ist wichtig – nicht unbedingt die Intention.

Jede Form einer weniger günstigen Behandlung ist eine Benachteiligung. Dabei kommt es nicht darauf an, dass die Benachteiligung vorsätzlich oder in böswilliger Absicht geschieht. Entscheidend ist der nachteilige Effekt, der bei den Betroffenen durch die Ungleichbehandlung entsteht.

antidiskriminierungsstelle.de

Kategorische Benachteiligungen

Diskriminierung ist also im engeren Sinn die rein kategorische Benachteiligung von Personen aufgrund einer (meist negativen) Beurteilung oder Vor-(urteilung). Ausgangspunkt jeder Diskriminierung kann eine Bewertung von Menschen anhand von tatsächlichen oder zugeschriebenen gruppenspezifischen Merkmalen sein.

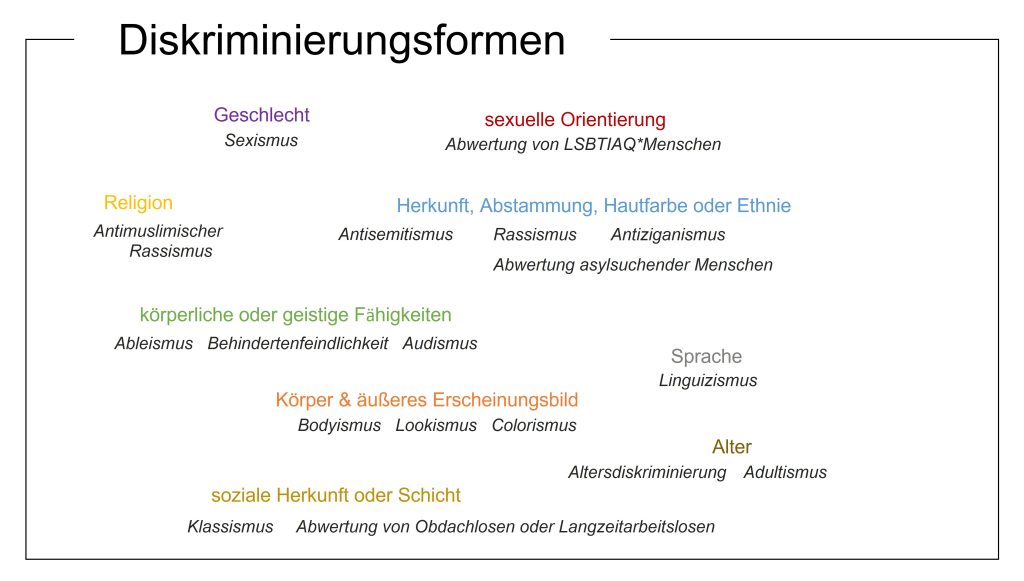

Diskriminierung kann sich offen ausdrücken in Beleidigungen und Übergriffen, aber auch beispielsweise bei der Vergabe von Stellen oder Wohnungen und dem Zugang zu Bildungseinrichtungen oder beim Entgelt. Diskriminierung geschieht entlang bestimmter Merkmale wie Herkunft, Sprache, sozialen Status, Geschlecht, Alter, Religion, Behinderung, sexuelle Orientierung usw. und wird durch entsprechende Ideologien gestützt (Rassismus, Sexismus, Antisemitismus, usw.).

Diskriminierung funktioniert nur in ungleichen Machtbeziehungen. Sie kann direkt sein, durch unmittelbare Äußerungen und Handlungen von Individuen oder indirekt und eingelassen in gesellschaftliche Strukturen (Institutionalisierte Diskriminierung).

Beispiele hierfür sind:

- Geschlecht oder sexuelle Orientierung (Sexismus, Heterosexismus, Homofeindlichkeit, Heterofeindlichkeit, Transfeindlichkeit, Abwertung von LGBTIQ*)

- Herkunft, Abstammung, Hautfarbe oder Ethnie (Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus, übersteigerter Nationalismus, Chauvinismus, Abneigung gegen Asylbewerber, Colorismus)

- Religion (Christenverfolgung, Judenfeindlichkeit, Antimuslimischer Rassismus)

- politische Weltanschauung (politische Verfolgung)

- körperliche oder geistige Fähigkeiten, Neurodiversität und körperliches Erscheinungsbild (Ableismus, Behindertenfeindlichkeit, Audismus, Bodyismus, Lookismus)

- soziale Herkunft (Klassismus, Abwertung von Obdachlosen oder Langzeitarbeitslosen)

- Sprache (Linguizismus)

- Alter (Altersdiskriminierung, Adultismus)

- etc. …

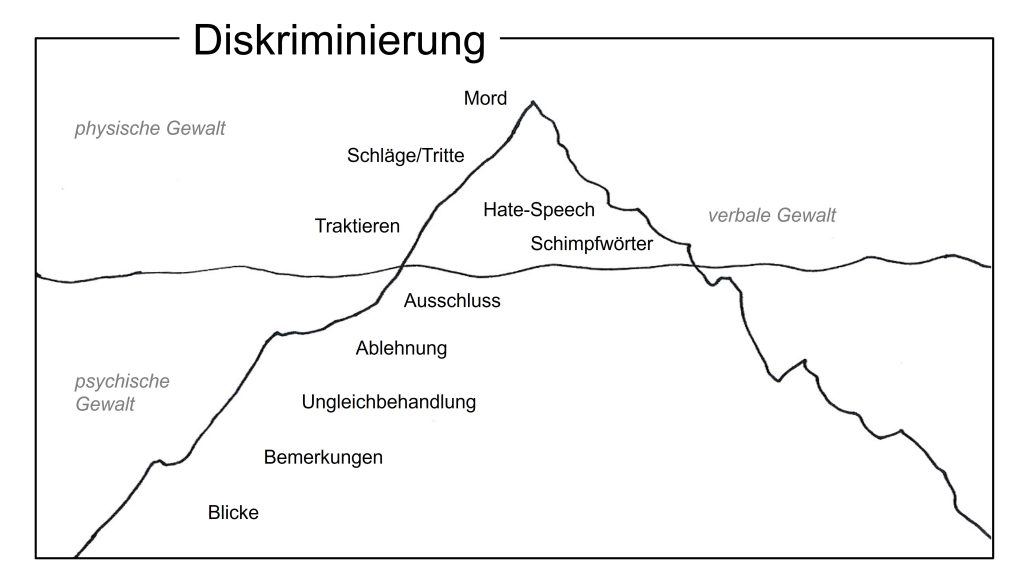

Gewaltvolle Formen von Diskriminierung

Es gibt verschiedene Formen der Ungleichbehandlung, die von den Betroffenen als gewaltvoll erlebt werden. In der Öffentlichkeit werden vor allem physische Gewaltanwendungen registriert. Die Tötung von George Floyd hat weltweit einen Aufschrei gegen Rassismus ausgelöst. Weniger öffentlich beachtet und dennoch ebenfalls gewaltsam, sind psychische Formen von Diskriminierungen wie abwertende Blicke oder abfällige Bemerkungen. Ein großer Teil der Alltagsdiskriminierungen spielt sich, bildlich gesprochen, unter der Oberfläche ab.

Mikroagressionen – der Stress kleiner, wiederkehrender Diskriminierungen

Gerade die stetigen, sich wiederholenden, scheinbar harmlosen kleinen Bemerkungen, Blicke, Diffamierungen kratzen immer wieder die gleiche Stelle, bis eine blutende Wunde entsteht …

Oft wundern sich dann die anderen, warum die Betroffenen so ausrasten … war ja nicht so gemeint.. Die sogenannten Mikroagressionen kann man sich als kleine Mückenstiche vorstellen: einzeln unangenehm aber nicht erwähnenswert, aber wenn man jeden Tag und immer und immer wieder von Mücken gestochen wird, beeinträchtigt dass das Leben enorm, macht auch kleine Blicke und Bemerkungen unerträglich …

Studien des Harvard-Centers fanden z.B., heraus, dass Rassismuserfahrungen, die offenen, aber auch die subtilen zu extrem negativen Stressbelastungen führen können. Über längere Zeit können Depressionen und Autoimmunkrakheiten begünstigt werden und zu psychischen Unwohlsein führen.1

Da Mikroagressionen nicht absehbar sind und in allen Bereichen des Lebens plötzlich auftauchen können, befinden sich viele Betroffene in einem permanenten Zustand der Vorsicht „racial stress“ genannt.

Studien belegen, dass die Auswirkungen von Mikroagressionen im Alltag zu den gleichen Symptomen und Belastungen führen können, die auch von posttraumatischen Belastungsstörungen hervorgerufen werden.

Waren Menschen in ihrem Leben im größeren Maß mit Mikroaggressionen konfrontiert, ging das mit diversen Problemen einher, darunter Angststörungen, Depressionen und vermehrter Stress. Die Betroffenen neigten stärker zu Süchten wie etwa der Glücksspielsucht, rauchten häufiger und tranken mehr Alkohol. Das traf sowohl auf Menschen zu, die rassistischen Mikroaggressionen ausgesetzt waren, als auch auf solche, die Opfer von Mikroaggressionen auf Grund ihrer sexuellen Orientierung wurden.2

Diskriminierung ist gesetzlich untersagt

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) will Benachteiligungen aus Gründen der/des

- ethnischen Herkunft,

- Alters,

- Geschlechts,

- sexuellen Identität,

- Behinderung,

- Religion oder der Weltanschauung

verhindern und beseitigen.

So ist z.B. auch “Racial Profiling”, also die Auswahl zur polizeilichen Untersuchung aufgrund von körperlichen Merkmalen (z.B. Hautfarbe) verboten, auch wenn es leider oft noch an Flughäfen, internationalen Grenzen und Bahnhöfen zu beobachten ist.

Gibt es gerechtfertigte Ungleichbehandlungen?

Nicht jede unterschiedliche Behandlung ist eine verbotene Benachteiligung. So kann eine Ungleichbehandlung durch einen sachlichen Grund gerechtfertigt sein. Darunter fallen auch die sogenannten positiven Maßnahmen, d. h. Fördermaßnahmen zum Ausgleich bestehender Nachteile zum Beispiel für Frauen, z.B. in Form von Frauenquoten, oder das Vorrecht auf einen Sitz- oder Parkplatz für bestimmte Gruppen.

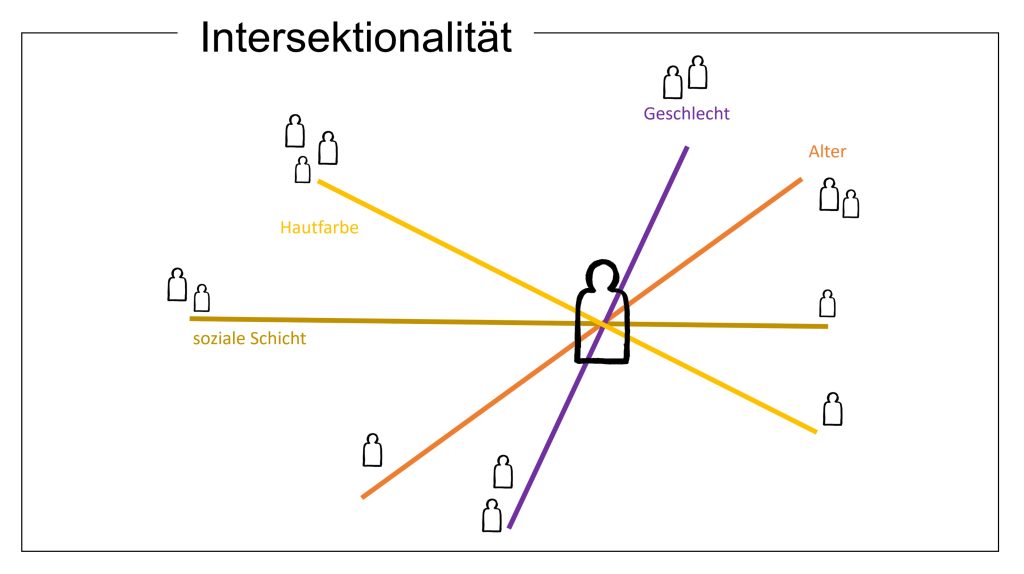

Diskriminierungen sind miteinander verbunden

Diskriminierungstheorien wie die Intersektionalität gehen davon aus, dass sich verschiedene Diskriminierungsformen überschneiden und verstärken, bzw. in ihren Überschneidungen zu ganz neuen Diskriminierungen führen.

Was verbindet verschiedene Diskriminierungsformen?

Forscher des Bielefelder Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung (IKG) fanden heraus, dass es zwischen den einzelnen Diskriminierungsformen Zusammenhänge gibt. Menschen, die Sexistisch denken, haben zum Beispiel häufig auch eine feindliche Einstellung gegenüber Homosexuellen, Sinti und Roma oder Geflüchteten. Die meisten Personen, die Verachtung für Menschen aus einer Gruppe ausdrücken, sehen meist auch andere Gruppen als minderwertig an.

Gruppenbezogene Menschfeindlichkeit (GMF) ist die Bezeichnung für einen Zusammenhang, ein Muster zwischen verschiedenen Diskriminierungsformen. Sexismus, Rassismus, LGBTIAQ*-Feindlichkeit und die anderen Diskriminierungsformen werden andersherum als Symptome, bzw. Ausdrucksformen von GMF gesehen.3

Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit umfasst Stereotype, Vorurteile, Diskriminierung gegen Menschen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen unserer Gesellschaft, kurz: die Abwertung von Gruppen.

„Gruppenbezogen“ ist die Menschenfeindlichkeit, weil der Begriff […] auf das Verhältnis zwischen Gruppen bezogen ist und kein individuelles Feindschaftsverhältnis meint. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit umfasst Stereotype, Vorurteile, Diskriminierung gegen Menschen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen unserer Gesellschaft, kurz: die Abwertung von Gruppen.

Die Ideologie der Ungleichwertigkeit bildet den gemeinsame Kern, der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit zugeordneten Phänomene. Diese Ideologie stellt die Gleichwertigkeit von Gruppen unserer Gesellschaft in Frage. Menschen werden aufgrund ihrer vermeintlichen oder tatsächlichen Zugehörigkeit zu einer Gruppe als ungleichwertig eingestuft.

Die „Ideologie“ der Ungleichwertigkeit ist eine gefährliche Einstellung. Sie spricht Menschengruppen verschiedene Wertigkeiten und damit auch verschiedene Rechte in der Gesellschaft zu oder ab.

Es kann zum Beispiel sein, dass sich jemand zunächst gegen Obdachlose äußert, aber dann über die Zustimmung zu unverhältnismäßigen Ordnungsmaßnamen auch rassistisch wird und Homosexuelle abwertet. Um also zu erfahren, wie sich eine Gesellschaft entwickelt, reicht es nicht, immer nur auf eines der Symptome zu schauen.

Die GMF-Forscher vergleichen es mit einer „Vergiftung“ … diese kann etwa bei jenen Gruppen ansetzen, die schon „traditionelle“ Opfer sind, wie ethnische oder religiöse Gruppen, aber auch bei denen, die neuerdings aus öffentlichen Räumen vertrieben werden sollen, wie z.B. Langzeitarbeitslose. In einem „vergifteten“ Klima könnten sich feindselige Einstellungen ggf. auch auf weitere, bisher noch nicht diskriminierte soziale oder kulturelle Gruppen ausweiten.

Strukturelle Diskriminierung

Neben der Betrachtungsweise von Diskriminierung als individuellem Handeln wird in der Soziologie heute zusätzlich Diskriminierung als Diskriminierung durch Institutionen und Strukturen verstanden.

Unter struktureller Diskriminierung versteht man die Diskriminierung gesellschaftlicher Gruppen durch Strukturen der Gesellschaft.

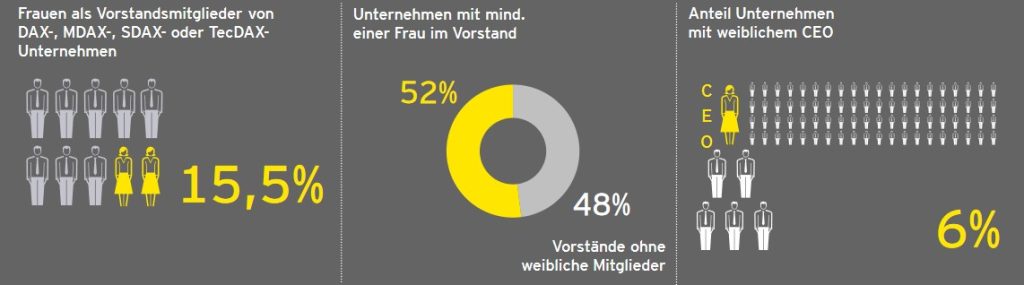

So sind in einer patriarchal strukturierten Gesellschaft Frauen strukturell diskriminiert. Dass es viel weniger Frauen in den Führungsetagen deutscher Unternehmen oder als Rektoren von Universitäten gibt, liegt eben auch an der Art, wie der Nachwuchs rekrutiert wird und welche sichtbaren und unsichtbaren Auswahlmechanismen in den Unternehmen und Bildungseinrichtungen installiert sind.

Institutionalisierte Diskriminierung

Institutionalisierte Diskriminierung ist die benachteiligende Ungleichbehandlung von Menschen oder Gruppen von Menschen durch Regeln und Routinen institutionellen Handelns, wodurch sie geringere Chancen beim Zugang zu oder bei der Inanspruchnahme von gesellschaftlichen Ressourcen haben (z.B. Bildung, Wohnraum, Dienstleistungen, Arbeit). Institutionalisierte Diskriminierung funktioniert auch ohne diskriminierende Absicht und wird immer auch von Individuen mitgetragen. Sie findet häufig in einem Netzwerk gesellschaftlicher Institutionen, beispielsweise im Bildungs- und Ausbildungssektor, dem Arbeitsmarkt, der Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik, dem Gesundheitswesen und der Polizei statt. Aber auch Erziehungs- und Bildungseinrichtungen sind Teil der gesellschaftlichen Verhältnisse. Gesellschaftliche Machtverhältnisse finden sich in den Strukturen von Kitas und Schulen, sie sind eingebaut in die Mechanismen ihres Funktionierens.

Oft werden institutionalisierte Diskriminierungen nicht wahrgenommen. Dass Gymnasien und Universitäten „Klassismus“ betreiben, gehört zu der Logik des Bildungssystems in dem sie agieren. Und das Bildungssystem ist wiederum Ausdruck von bestimmten Machtstrukturen innerhalb der Gesellschaft.

Dominanzverhältnisse oder Marginalisierungsprozesse, die als „normal“ und üblich gelten, können kaum als solche benannt oder skandalisiert werden. Die Ausgrenzung ist eingelassen in die gesellschaftlichen Strukturen, sie ist effektiv ohne direkte, persönliche rassistische Übergriffe oder Gewalttaten. Sie funktioniert „lautlos“ – aus der Sicht der dominierenden Gruppe. Weiße, heterosexuelle Männer, Mitte Dreißig, spüren wenig von diesen unsichtbaren Machtlinien, die wie „gläserne Decken“ in die Karriereleitern eingelassen sind. Aber fragen sie mal Frauen, Homosexuelle, People of Colour, Menschen mit Behinderungen oder ältere Menschen über Fünfzig, welche Erlebnisse sie bei der Jobsuche machen.

Literatur zu Diskriminierung

- Rebecca Pates, Daniel Schmidt (Hrsg.) (2010): Antidiskriminierungspädagogik. Konzepte und Methoden für die Bildungsarbeit mit Jugendlichen.

- Lars-Eric Petersen (Herausgeber), Bernd Six (Hrsg.): Stereotype, Vorurteile und soziale Diskriminierung. Theorien, Befunde und Interventionen, BELTZ 2020

Video zu Diskriminierung

Handreichungen/Materialien zu Diskriminierung

- Nichtdiskriminierungs-Leitfaden: Respect-Guide

- Antirassismus und Social Justice. Materialien für Trainings mit Jugendlichen

- Formulierungshilfen für einen diskriminierungssensiblen Sprachgebrauch

- Holzwege, Umwege, Auswege. Perspektiven auf Rassismus, Antisemitismus und Islamfeindlichkeit

Webseiten zu Diskriminierung

- Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit e. V. (IDA)

- Vielfalt-Mediathek

- Antidiskriminierungsstelle des Bundes

- http://www.mangoes-and-bullets.org

- Studien: The Psychological and Academic Costs of School-Based Racial and Ethnic Microaggressions, Reviewing Racial Microaggressions Research: Documenting Targets’ Experiences, Harmful Sequelae, and Resistance Strategies. ↩

- Quelle: Associations between microaggression and adjustment outcomes: A meta-analytic and narrative review, 2019. ↩

- Der Begriff „Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ (GMF) stammt von Wilhelm Heitmeyer, bezeichnet aber auch ein Forschungsprogramm zur Einstellungsbildung in Deutschland im Bezug auf die Verschränkung von Rassismus, Rechtsextremismus, Diskriminierung und Sozialdarwinismus. Eine Einführung zu GMF gibt es hier bei der bpb. ↩

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.